Reseña biográfica

Gran filósofo idealista y dialéctico alemán. Según el sistema del idealismo objetivo (o absoluto) de Hegel, el fundamento del mundo es una cierta “Idea absoluta” objetiva que existe antes de la aparición de la Naturaleza y del hombre. La “idea absoluta”, por su naturaleza, es un principio activo: sin embargo, su actividad sólo puede ser expresada en el raciocinio, en el autoconocimiento. La naturaleza dialéctica de la idea constituye el impulso hacia su actividad, a su autoconocimiento. La “idea absoluta” es en sí misma contradictoria, se mueve y cambia, se niega y se transforma en su contrario. En el proceso de su autodesarrollo dialéctico, la “idea absoluta” atraviesa tres etapas fundamentales. La primera es la lógica, cuando la “idea absoluta” actúa todavía en su existencia “premundial”, de “pre-naturaleza” en el “elemento del raciocinio puro”. En esta fase, la “idea absoluta” se manifiesta como un sistema de conceptos-categorías lógicos, como un sistema de lógica. En la segunda etapa, la “idea absoluta” se transforma en Naturaleza, que es el “otro ser de la idea absoluta”. La Naturaleza según Hegel, no se desarrolla en el tiempo, sino que sólo varía eternamente en el espacio. El grado superior del autodesarrollo de la idea es el “espíritu absoluto”. En esta tercera etapa, la “idea absoluta” niega la Naturaleza y vuelve a sí misma; su desarrollo se efectúa de nuevo en el terreno del raciocinio, pero ya del raciocinio humano. En esta etapa incluye Hegel el grado de la conciencia individual, el de la conciencia social y el grado máximo cuando la idea en forma de religión, de arte y filosofía llega al final de su autoconocimiento. Hegel estima que la filosofía es una “ciencia absoluta” y considera a su propia filosofía como el grado definitivo del autodesarrollo de la idea. Tal es el sistema filosófico idealista de Hegel. Lo valioso en la filosofía idealista hegeliana es el método dialéctico que la impregna; la afirmación de que la idea se desarrolla sobre la base de contradicciones dialécticas, que en el desarrollo se efectúa el tránsito de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos, que la verdad es concreta, que el proceso de desarrollo de la sociedad humana se realiza de acuerdo a leyes y no en virtud del arbitrio del individuo. Sin embargo, la dialéctica hegeliana no está separada de su sistema idealista, sino íntimamente ligada con él. De aquí nació en la filosofía hegeliana una profunda contradicción entre el método y el sistema que la desgarraba. Mientras que su método dialéctico afirmaba que el proceso del desarrollo del conocimiento es infinito, su sistema idealista llevó a Hegel a declarar su filosofía como el final de todo desarrollo y como la verdad, definitiva, acabada de una vez para siempre. El método dialéctico afirmaba que todo se desarrolla de manera dialéctica, y el sistema representaba la Naturaleza como la negación de la dialéctica. Hegel fue el ideólogo de la burguesía alemana de principios del siglo XIX, progresista por las tareas que ante ella se habían planteado, pero pusilánime e inconsecuente, buscando el compromiso con el feudalismo. En gran parte debido a eso, no obstante su genial dialéctica, Hegel declaró la monarquía feudal prusiana como la última y superior etapa del desarrollo de la sociedad humana. La dialéctica hegeliana, a consecuencia de su carácter idealista, está por mucho, desfigurada, mutilada, cubierta de una corteza idealista, del “hegelianismo”. Marx y Engels, al crear su doctrina filosófica, el materialismo dialéctico, no tomaron la dialéctica hegeliana tal como fue creada por Hegel, sino que la reelaboraron, poniéndola del todo “sobre los pies”. “Caracterizando su método dialéctico, Marx y Engels se remiten, con frecuencia, a Hegel, como al filósofo que formuló los rasgos fundamentales de la dialéctica. Pero esto no quiere decir que la dialéctica de Marx y Engels sea idéntica a la dialéctica hegeliana. En realidad Marx y Engels sólo tomaron de la dialéctica de Hegel su ‘médula racional’, desechando la corteza idealista hegeliana y desarrollando la dialéctica para darle una forma científica actual. “Mi método dialéctico –dice Marx– no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino que es, en todo y por todo, su reverso. Para Hegel, el proceso del pensamiento al que él convierte bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo (creador) de la realidad y ésta, la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y transpuesto a la cabeza del hombre”. Las obras principales de Hegel son: Fenomenología del Espíritu, 1807; Ciencia de la Lógica, 1812-1816; Enciclopedia de ciencias filosóficas; Lógica; Filosofía de la Naturaleza; Filosofía del Espíritu, 1817; Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y Ciencia del Estado, 1821. Ediciones póstumas: Lecciones sobre Historia de la Filosofía, 1833-1836; Lecciones sobre Filosofía de la Historia, 1837; Lecciones sobre Estética”, 1836-1838.

Textos centrales

Ver Jorge Guillermo Federico Hegel en Diccionario Soviético de Filosofía

Contexto: ¿Qué ocurría en el S. XVIII?

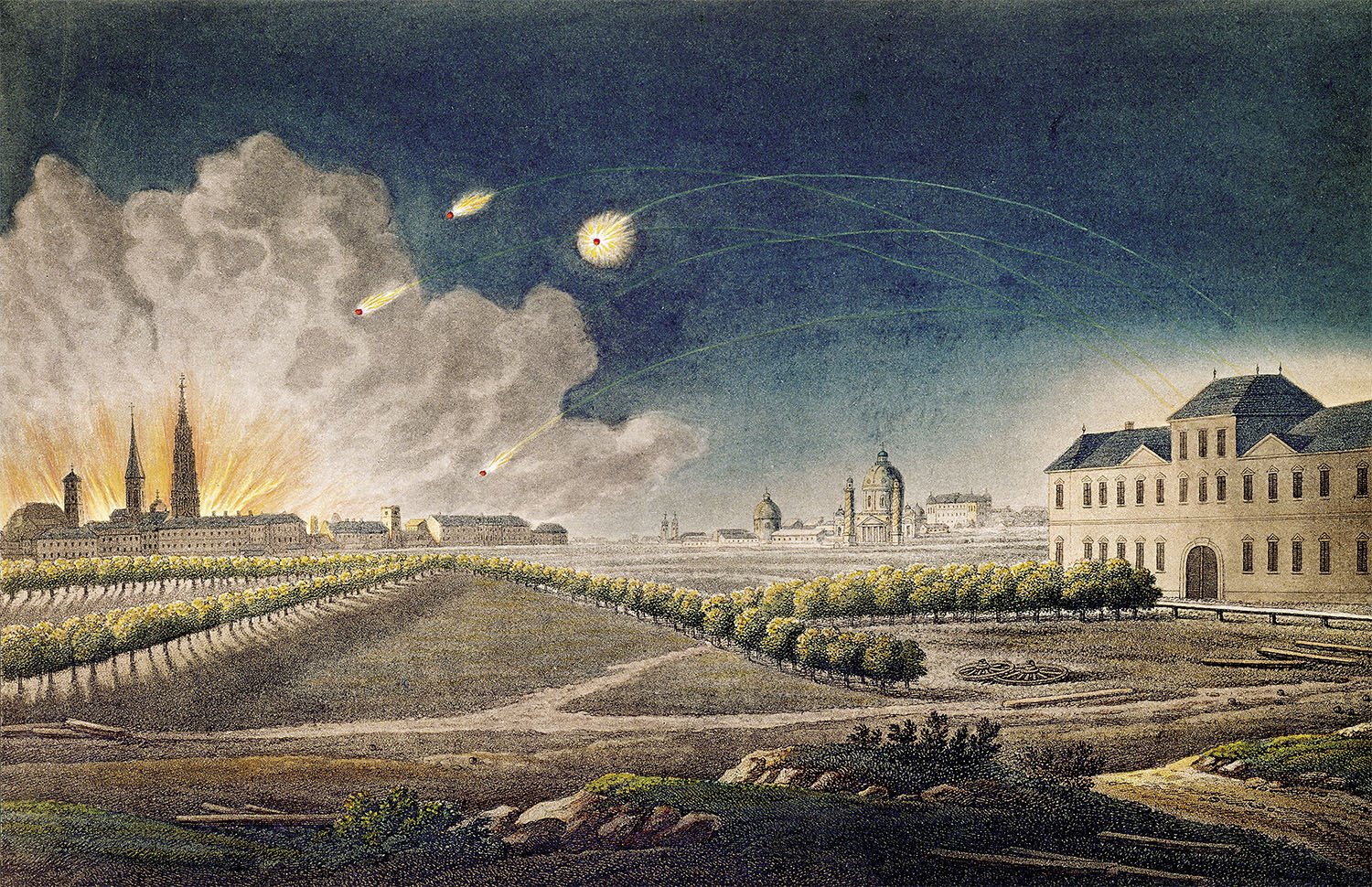

El absolutismo del siglo XVIII y las guerras napoleónicas

Ver más en National Geographic

Fueron los conflictos bélicos librados durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. Se cree que empezaron en Europa, en el período comprendido entre las Guerras de la Revolución francesa (1792–1800), marcado por el ascenso al poder dictatorial de Napoleón, como Primer Cónsul, en diciembre de 1799. Finalizaron el 20 de noviembre de 1815, tras la derrota final de Napoleón en la Batalla de Waterloo y el Segundo Tratado de París de 1815. En conjunto, el casi continuado período de guerras comprendido entre el 20 de abril de 1792 y hasta el 20 de noviembre de 1815 es llamado con frecuencia La Gran Guerra Francesa. Ver más en EcuRed

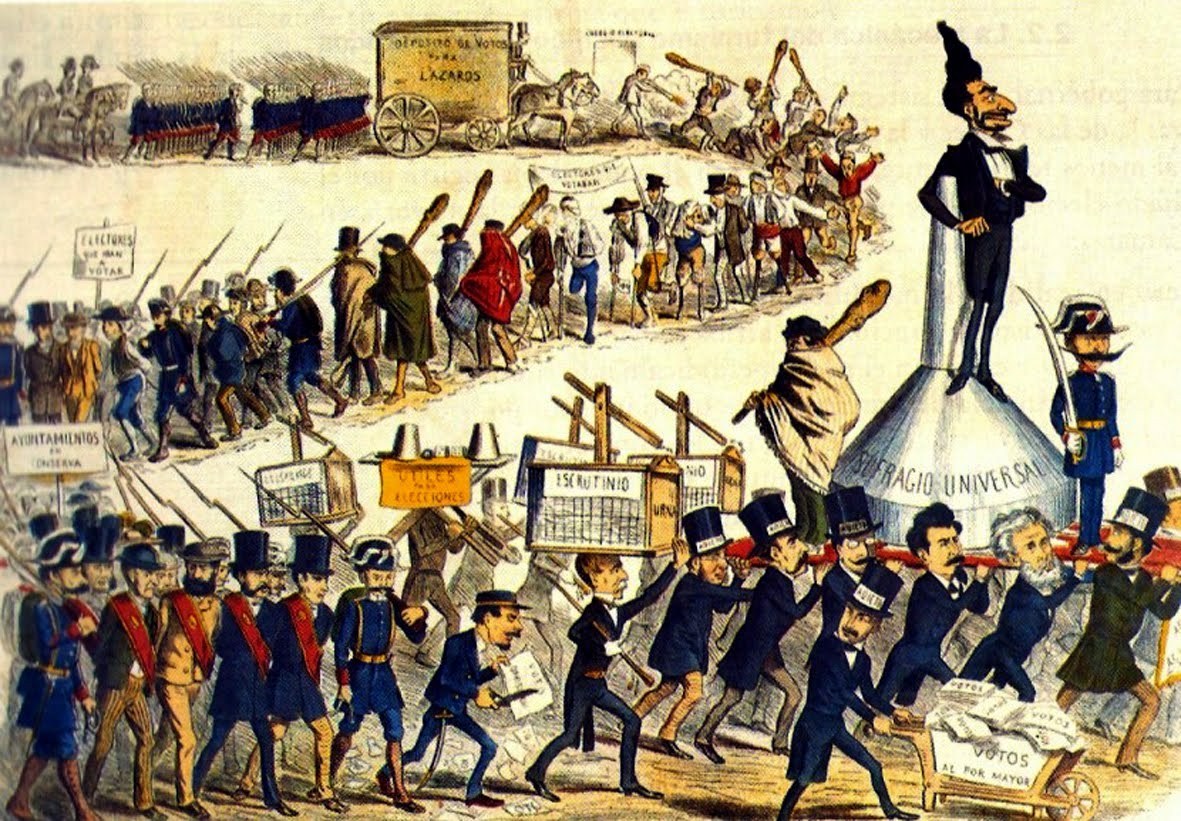

La restauración borbónica

La Restauración borbónica vino como consecuencia de la inestabilidad de la Primera República (1873-1874). En 1875 entraría en España Alfonso, hijo de Isabel II, como el rey Alfonso XII. Dos hombres contribuyeron a que comenzara la Restauración: por un lado el general Martínez Campos, realizando un pronunciamiento militar contra la “república presidencialista” de Serrano y acabando con la República. Pero el verdadero creador del sistema de la Restauración fue Antonio Cánovas. Cánovas preparó la vuelta de los borbones y planificó un sistema político, conocido como sistema canovista. Antes de que Alfonso entrara en España, estando aun en el exilio, firmó el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas. Con su firma el futuro rey aceptaba el cargo y era partidario de una monarquía parlamentaria. En este manifiesto se recogían las ideas principales del sistema de la Restauración, que fueron aceptadas por el príncipe Alfonso.

Las bases ideológicas del sistema de la Restauración son principalmente las de su creador, Antonio Cánovas. Cánovas defendía la soberanía compartida Rey-Cortes, la necesidad de que la tradición católica fuera compatible con la libertad, la superación de las dos constituciones anteriores (la de 1845 y la de 1869), también defendía que el ejército debía quedar al margen de la política. Cánovas no quería más políticos-militares como Narváez, Serrano o Espartero. Además, Cánovas defendía que el sistema se basara en el fraude para asegurar la estabilidad política. Las elecciones se manipulaban para que no hubiera problemas entre los partidos. Estas ideas principales se recogieron en la Constitución de 1876, que ha sido hasta el momento la de mayor vigencia en España. Era un texto breve, de tan sólo 89 artículos. Era un punto intermedio entre la Constitución de 1845 (Década Moderada) y la Constitución de 1869 (Sexenio Democrático). Intentaba contentar tanto a conservadores como a liberales.Ver más en Proyecto Ventura

Los victorianos ingleses

La era victoriana inicia en 1837 con el ascenso de la Reina Victoria I al trono del Reino Unido, aunque hay quienes la sitúan unos años antes, cuando surgió la Ley de Reforma de 1832, que cambió profundamente el sistema electoral británico. Allí comenzaron ciertas sensibilidades y preocupaciones que típicamente se han asociado a la época victoriana.

En este momento el Imperio Británico era uno de los más extensos del planeta. Abarcaba no sólo los territorios de Inglaterra, Gales, Escocia y parte de Irlanda, sino además sus territorios ultramarinos en Australia e India, entre otros, por lo que se trataba de una de las metrópolis más influyentes y relevantes de Occidente para el momento.

Dalton y la teoria atómica molecular

La teoría atómico-molecular clásica tiene por base la teoría atómica de Dalton. Existe entre estas dos teorías algunas diferencias fundamentales. Para Dalton, la partícula mas pequeña de una sustancia era el átomo.Si la sustancia era simple, Dalton hablaba de “átomos simples”; por ejemplo de cloro, de hidrógeno, etc. Si la sustancia era compuesta, Dalton hablaba de “átomos compuestos”; por ejemplo de agua. En realidad, los “átomos” de Dalton, son las partículas que nosotros llamamos moléculas. Ver más

En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. Según la teoría de Dalton:

1) Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, llamadas átomos, que no se alteran en los cambios químicos.

2) Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades.

3) Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos del elemento hidrógeno y 1 átomo del elemento oxígeno.

Schelling

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling.(1775–1854) Filósofo alemán, tercero por el tiempo en la pléyade de los idealistas alemanes clásicos. Profesor en Jena, en Erlangen y en Berlín; miembro de la Academia de Ciencias de Munich. Uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica en la Filosofía alemana, su gran precocidad se hace evidente en el hecho de que a los ocho años dominaba las lenguas clásicas, y que antes de los veinte había desarrollado ya un sistema filosófico propio. Ver más en EcuRed

Bentham, Galois y Faraday

Leer “Utilitarismo, la filosofía práctica de Bentham”

Leer “Galois, el matemático que se convirtió en genio antes de los 21 años”

Leer “Faraday y la teoría electromagnética de la luz”

Otros recursos

Leer “1770: Inicia la vida de Friedrich Hegel, la máxima expresión del idealismo alemán”